[ 10/10/2020 ] Labels: 75.Resonance

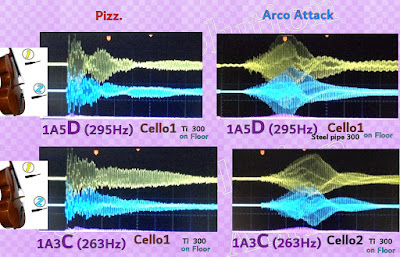

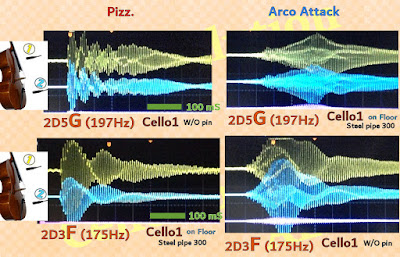

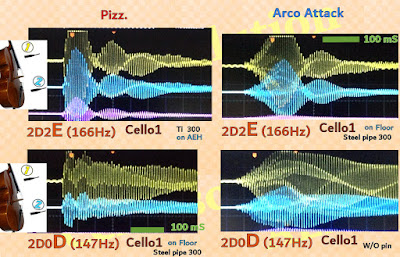

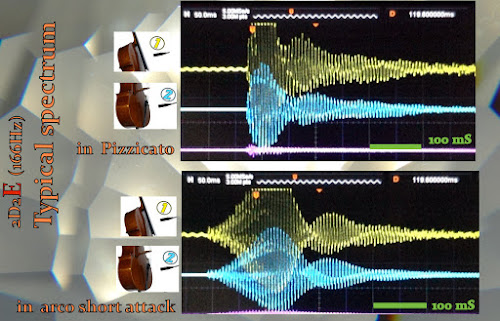

The resonance mechanism around cello endpin(and tailpiece) seems having something in common especially at tones on D, G and C string.

1- In many cases, accessories(endpin or tailpiece) resonate few after a pizzicato-pluck. This behavior reminds us of the Newton's first law - Every object persists in uniform motion -. Another saying, an endpin might rather work as a mute against momentary force/vibration.

2- On the other hands, endpins often resonate with arco-bowed tones. When the energy is supplied or the vibration is accelerated, moreover endpin tip is anchored on the floor, endpins resonates beyond expectations. This phenomenon also reminds us of the Newton's second law - Force equals mass times accelerations -. Many cellists get experience on their right hand an extra-resistance from cello strings, this action/re-action force must be the cause. The equation suggests the force is proportional to mass of material(or also may be to vibrating length of endpin).

3- The resonance intensity/amplitude of endpin often differs capriciously, and resonance mechanism seems different at high tones on A string. These issues will be studied later.

測定した代表的な振幅データを見てみる。D線、G線、C線上の測定データについて共通点が見られた。

1.ピチカート時、エンドピンとテールピースはほとんど共振していない。ニュートンの運動の第一法則(慣性の法則) を連想するように、突然与えられて動きに対してエンドピンは静止状態を維持しようとしているかのようだ。つまり、衝撃・一過的振動に対してはどちらかと言えばミュート効果として働いているように見える。

2.ボーイング演奏の場合、または弓を使ったアタックの時は逆に(一般的に)大きく共振する場合が多い。つまりエネルギーが継続して供給される場合または加速される場合、エンドピンは強く共振する。ここではニュートンの第二法則( F = m * a )が連想される。チェロを床置きして弓演奏する時、右手が受ける想定外の抵抗(F)はエンドピン等自体の運動エネルギーであり、エンドピンの質量(または振動している部分の長さ分の質量)に比例するように思われる。おそらくこれが重いレスポンスの正体である。

3.エンドピンやテールピースの振幅は常に同じではなく、時として気まぐれに変化する。ボーイングスキルとも関係すると思われるが、チェロの中を伝わっていくルートと関係があるだろう。また、A線領域のエンドピンの共振については、少し別のメカニズムが存在しているように思われる。(後日スタディー予定)